Pemanasan global yang merupakan peningkatan suhu pada cakupan lebih luas dan global telah memberikan dampak buruk bagi bumi maupun kehidupan di dalamnya. Dilansir dari jurnal Pemanasan Global: Dampak dan Upaya Meminimalisasinya (2015) oleh Ramli Utina, selama kurang lebih seratus tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C. Beberapa penyebab di antaranya asap pabrik, penebangan pohon, pembakaran hutan, peningkatan penggunaan pupuk kimia, dan pembakaran sampah. Kondisi ini tentunya menjadi kekhawatiran sekaligus menjadi upaya bersama dalam mengurangi risiko dan dampak negatif.

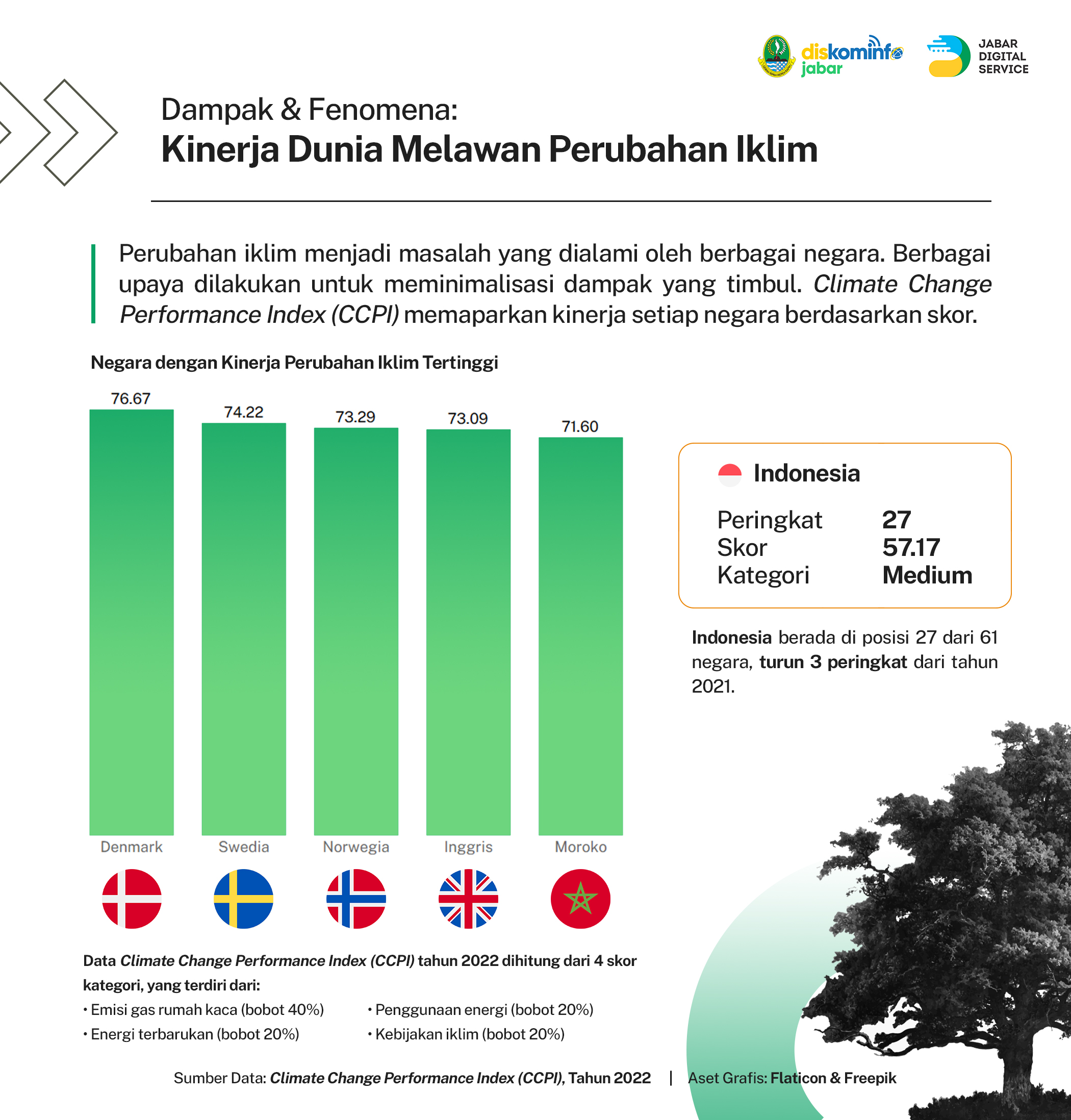

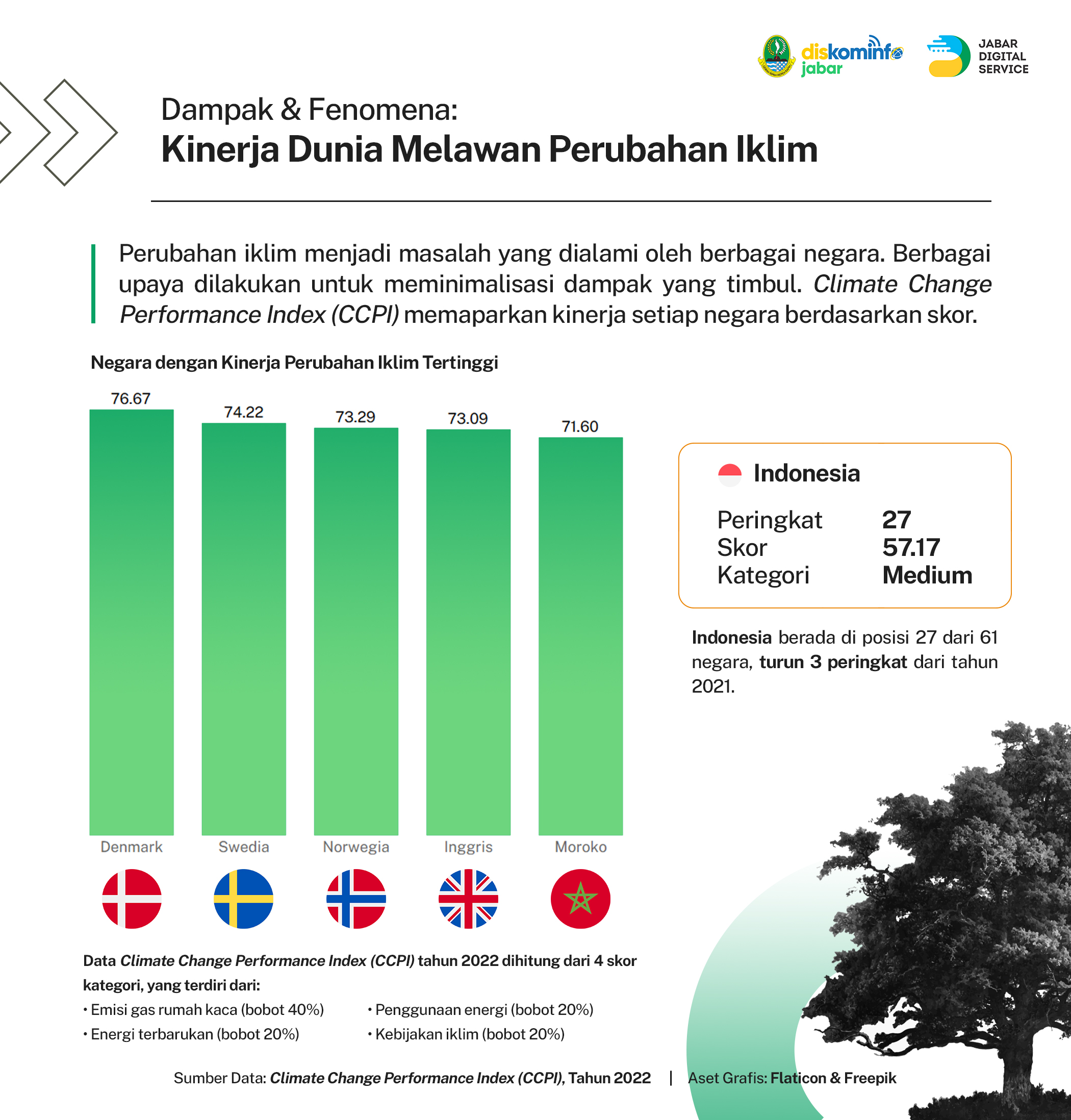

Berdasarkan Laporan Climate Change Performance Index (CCPI) tahun 2022, negara-negara yang memiliki skor tertinggi dalam kinerja melawan perubahan iklim yaitu Denmark (skor 76.67), Swedia (skor 74.22), Norwegia (skor 73.29), Inggris (skor 73.09), dan Maroko (skor 71.60). Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 27 dengan skor 57.17 atau turun 3 peringkat dari periode sebelumnya. Perhitungan skor ini ditimbang dari 4 kategori, yaitu emisi gas rumah kaca (bobot 40%), energi terbarukan (bobot 20%), penggunaan energi (bobot 20%), dan kebijakan iklim (bobot 20%). Pada 2021, Indonesia mengumumkan perihal NDC (Nationally Determined Contribution) bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dengan menetapkan net zero target pada 2060. Pakar CCPI melihat bahwa target ini tidak cukup dan tidak kompatibel dengan Perjanjian Paris, yaitu kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami deforestasi dan degradasi hutan. Juga karena kurangnya tindakan berani untuk perlahan menghapuskan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan tenaga air atau surya. Indonesia masih belum ambisius untuk mencapai net zero target tersebut.

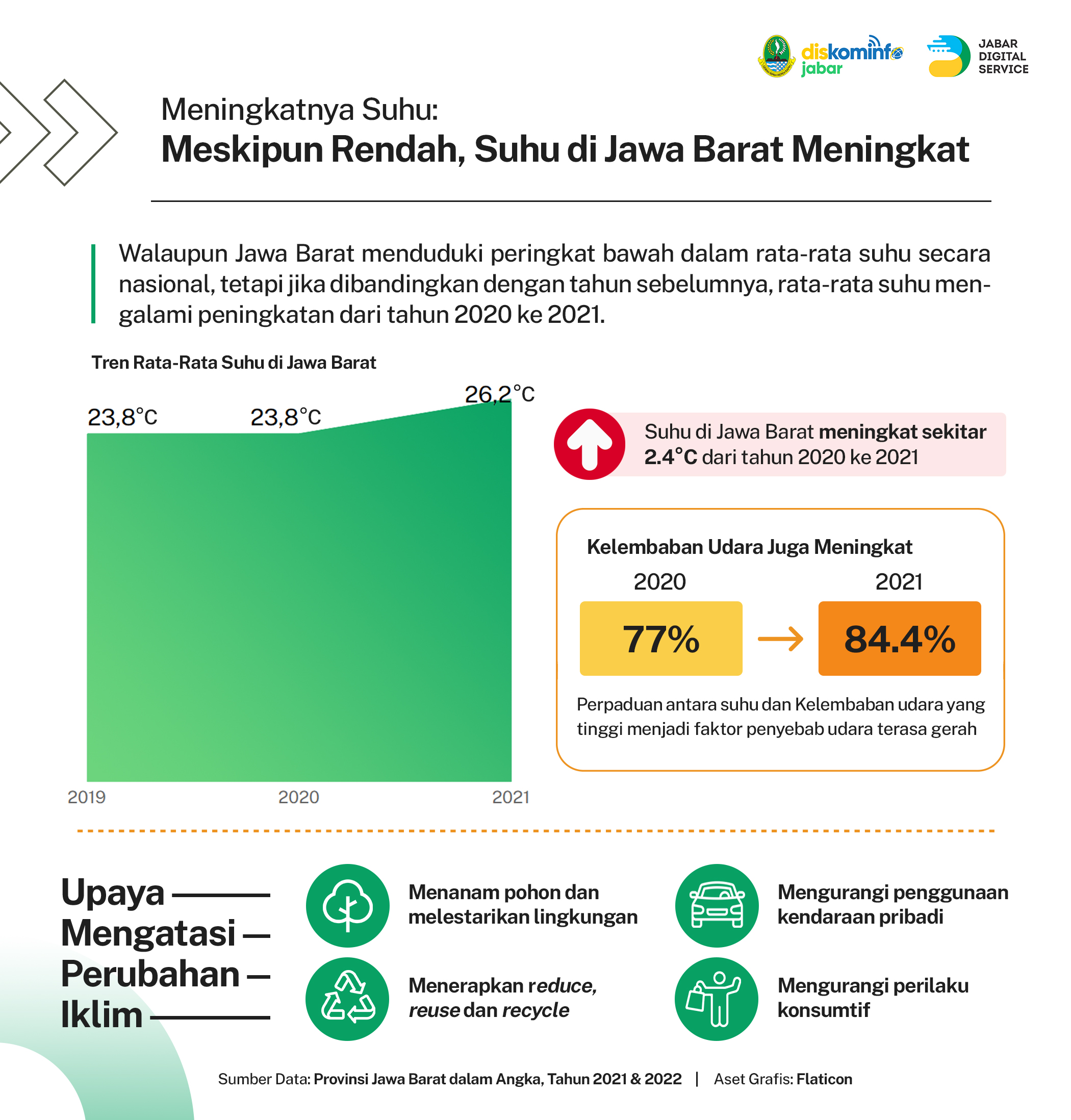

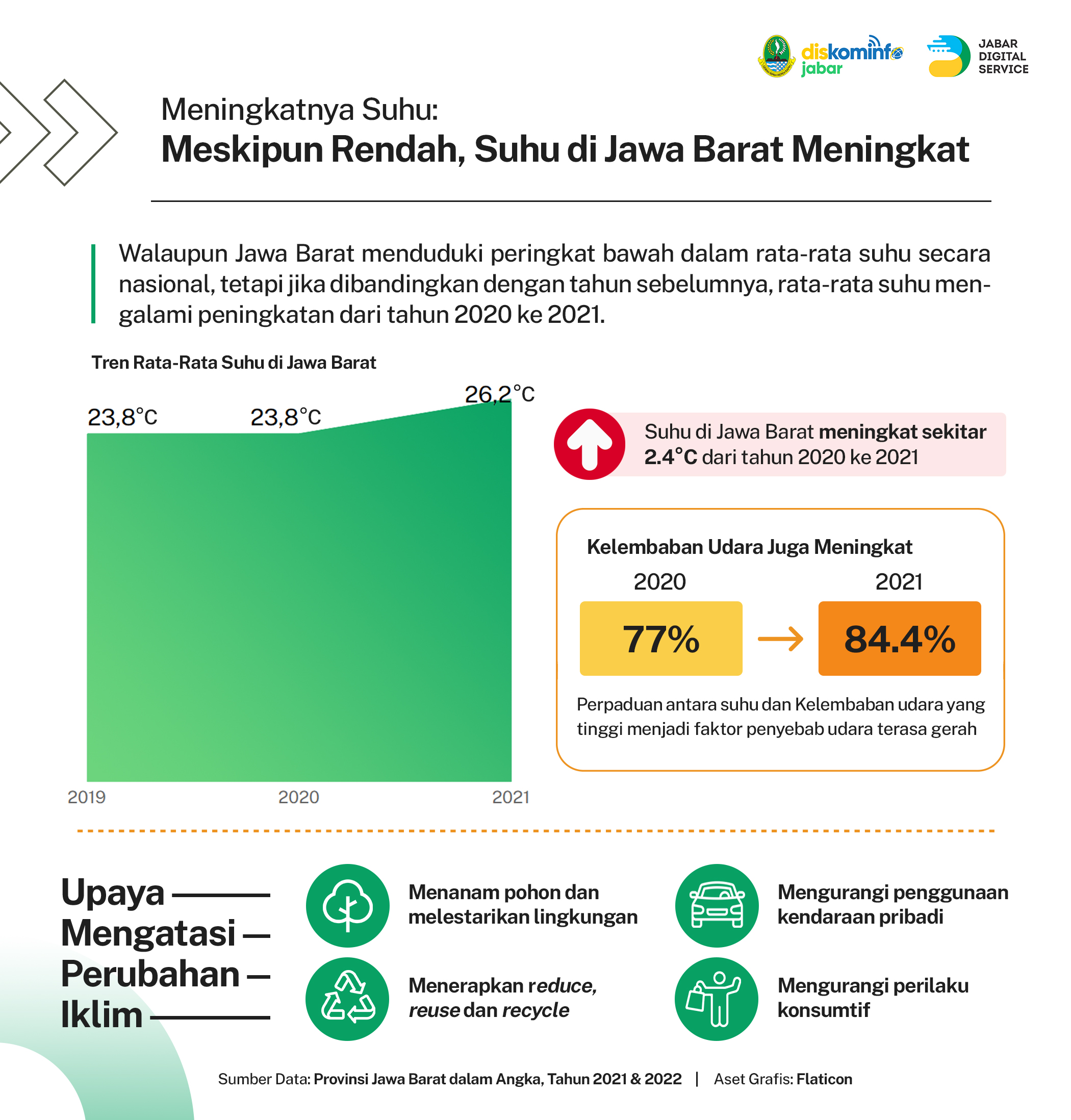

Secara nasional, tiga provinsi dengan rata-rata suhu tertinggi selama 2021 yaitu NTT, Banten, dan Jawa Tengah. Sedangkan provinsi dengan rata-rata suhu terendah adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Maluku. Meskipun Jawa Barat menduduki posisi bawah, jika dilihat sejak 2020 hingga 2021, rata-rata suhunya meningkat 2.4°C, yaitu dari 23.8°C ke 26.2°C. Kenaikan suhu di atas 2°C akan memengaruhi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Menurut Teguh Rahayu, Kepala Kantor BMKG Bandung, perpaduan antara suhu tinggi dan kelembapan yang tinggi menjadi faktor penyebab udara terasa gerah. kelembapan udara yang tinggi menyatakan jumlah uap air yang terkandung pada udara. Semakin banyak uap air yang dikandung dalam udara, maka akan semakin lembap udara tersebut, dan apabila suhu meningkat akibat pemanasan matahari langsung karena berkurangnya tutupan awan dan karena sifat uap air adalah menyerap radiasi khususnya yang berasal dari bumi, akan membuat cuaca lebih terasa gerah. Teguh mengatakan, posisi gerak semu matahari yang sebelumnya berada di sekitar garis khatulistiwa, menyebabkan kondisi pertumbuhan awan di Jawa Barat dan Pulau Jawa pada umumnya berkurang. Dengan berkurangnya jumlah awan di atmosfer, maka energi matahari yang diterima permukaan bumi semakin banyak hingga cuaca pada siang hari terasa semakin panas dan lembap.

Meningkatnya temperatur bumi menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global. Selain itu juga berdampak pada kegagalan panen dan tidak meratanya curah hujan di beberapa wilayah. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi fenomena ini di antaranya mengurangi penggunaan sumber energi yang berasal dari batu bara, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar pada kendaraan, menghentikan penebangan dan pembakaran hutan, dan melakukan penghijauan. Dengan melakukan beberapa upaya ini, kita telah membantu untuk menjaga kelestarian bumi.